据《麻省理工科技评论》11 月 29 日的报道,来自美国哈佛大学的科学家 Werner Neuhausser 对基因编辑技术的科研应用提出了他自己的研究意向,并计划于几周内开展实验。他曾在今年 10 月到访中国,探索在中国研究胚胎的可能性。

Werner Neuhausser 希望,通过 CRISPR 技术对人类精子进行编辑,修改精子的 ApoE 基因,进而减少新生试管婴儿患有阿尔茨海默症的风险。Neuhausser 及他的团队暂未与中国任何组织或个人达成项目合作。同时,他强调在自己目前的计划中,并不包括婴儿出生这一目标选项。这位来自奥地利的不孕不育专家仍旧对生殖细胞的基因编辑持乐观和开放态度。

他预测,在不久的将来,人们会在怀孕前对胚胎进行深入的分析、筛选,甚至使用 CRISPR 技术进行编辑。未来,人们可以在诊所完成基因组检测,并获得最健康的孩子。“很可能整个体外受精领域的重心将从生育转向疾病预防。”

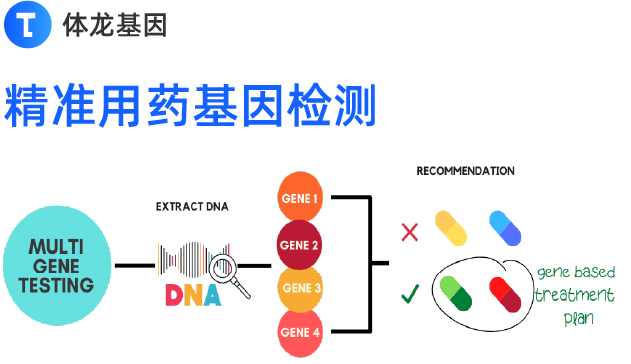

对于 CRISPR 断开 DNA 双链进行基因编辑所可能带来的不确定性,该研究团队选择了“基因魔剪”的升级版——碱基编辑。该技术由同样来自哈佛大学的 David Liu (刘如谦)教授开发,这种编辑方法并不需要剪断双链,而是直接对单个碱基进行更改,进而将可能引入的编辑错误风险降到最低。

可就在 Neuhausser 及他的团队即将开始实验之际,12 月初,美国生命科学界收到一则消息:特朗普政府要求受雇于国立卫生研究院(NIH)的科学家停止获取新的人类胎儿组织用于实验。NIH 官员表示,禁令直接影响到 NIH 的两个实验室,并且其中一项关于艾滋病病毒最初如何在人体组织中“定位”的研究更是直接被中断。

这一禁令的催化剂显然是最近公布的基因编辑婴儿事件。基因编辑婴儿的诞生迫使整个学术共同体直面胚胎编辑问题。在 11 月 29 日于香港举办的第二届人类基因组编辑国际峰会上,多名学者一致表示,现在正是为胚胎基因编辑临床试验制定严格、负责任的转化途径的关键时刻。

有所为,有所不为

随着人类将基因与性状联系起来,越来越多的疾病开始被认定为基因遗传疾病。目前已经确定的单基因遗传疾病超过 6600 种,并以每年数十种的速度递增。在人群中,大约每 10 个人就有一个人携带了至少一种单基因遗传疾病的致病基因。

但携带不等同于致病,对于一些常染色体隐形遗传疾病来说,当父母双方均携带有致病基因,孩子就有可能患病。这种巧合是不幸的,人们希望用科学的工具进行“纠错”,改写生命,而 CRISPR/Cas9 就是这样一种可以对基因进行编辑的强力工具。

识别目标序列,进行 DNA 双链切割,凭借精准的切割和低廉的成本,近年来 CRISPR 成为基因编辑技术的主流,几乎席卷整个生物界,被应用于农业、医疗、临床等方方面面的前沿研究中。

但 CRISPR 并不完美。精准的识别和切割并不意味着完美无瑕,脱靶效应使这个过程变成了一个“黑箱”,在 CRISPR 的“作业”过程中,会发生什么,编辑效率会是多少,谁也不知道。

不仅如此,人类虽然在不断的认识自我,但从未做到认清自我。我们远比自己想象的更复杂,绝大多数情况下,基因与性状并不是一一对应的关系。这就意味着任何一个基因的增或缺都可能有着意料之外的影响,牵一发而动全身,因而在有万全的把握之前,没有人愿意、也不敢拿人“赌一把”。

即使是顾虑重重、饱受争议,但基因编辑这项技术却是真实且具有价值的。更不可否认的是,这项技术最终会被应用于人类。

事实上,人类已经开展了体细胞编辑的临床试验,2017 年 11 月,美国完成了首例人类活体基因编辑实验,目标是治疗一种叫做“亨特综合征”(Hunter syndrome)的代谢性疾病,这是一种由于基因突变导致的遗传性疾病。而就在 一周前,美国 FDA 又通过了另外一项关于先天性黑朦病患者基因编辑的临床试验。

与在体细胞基因编辑方面形成开放的共识不同,生殖细胞一直是一个颇具争议的话题。对生殖细胞进行基因编辑,意味着这种修改将会随遗传信息传递给下一代。

Werner Neuhausser 和他的团队希望通过 CRISPR 技术对精子中的 ApoE 基因进行编辑的研究实验计划正是在此时一片批判声中进行着准备工作,预计将会在几周后展开实验将用到来自波士顿 IVF(这是一个大型的国家生育诊所网络)的精子,该项目最终将不会有胚胎或是婴儿产生。这项实验的目标是基于之前的研究发现,ApoE 基因与与阿尔茨海默症的患病风险高度相关,遗传了两个高危拷贝的人,最终患有阿尔茨海默症的风险高达 60%。

造物?or 救世?

相比于技术上的不完善,道德伦理、社会公平等问题则显得更为棘手,甚至面对这些问题,没有人能够给出确切的答案。

在技术成熟之后,我们面临的第一个问题将是:一部分掌握技术的人是否有资格代表全人类做出选择,修改人类基因库?没有人可以预见这种基因修改在演化的漫漫长河中意味着什么,况且即便可以预测,也没有个人或团体能够承担这份风险。

目前,基因编辑根据目的可以划分为治疗和增强两类,通俗的讲,可以将其比喻为“救世”和“造物”。对于罕见的严重遗传缺陷,如果不对患者基因进行遗传修正,新生儿面对的很可能就只有死亡这条路,这是一类目的为治疗或避免疾病发生所进行的基因编辑。而另外一类被称为增强的方法则是对性状的升级,让下一代跑得更快、身体更健康、智力更高,可以说是用科技制造一个 Superman。

对于前者,学界的态度是谨慎但值得考虑的,但对后者就没有那么宽容。对于这种严厉的态度,人群中不禁发出这样的疑问:如果基因编辑可以使人生“更完美”,那为什么不可以做?

针对这一疑问,回答却是另一个问句:谁会先用到这种“完美”的工具?换句话说,目前持激进和支持态度的人,会是可能享受到这种科技“福利”的人群么?

对后代进行基因编辑,考量的实际上是孩子背后父母的财力与权力,如果这一问题不加以限定,未来很可能形成“富人靠科技,穷人靠变异”的滑稽局面,如果基因多样性带来的幸存者偏差最终也被消磨掉,社会公平与平等将会有新的定义。

父母总想给孩子最好的,但孩子会认同这种“好”么?与可以被赋予特定性状的物件、游戏、甚至设定都不同,婴儿同样是或者也将会成为一个具有独立人格的思考者。那么他人是否可以为他做决定,更何况是一个将会伴随一生、决定了整个游戏规则的决定?

争论的价值

当然,技术的发展就是为了应用,换句话说,在基因编辑技术出现之初,基因编辑婴儿的出现就已经可以预见,不过是早晚的事情。

但恰恰这个时机的问题,包含了对技术的完善、伦理的讨论等方方面面的考量,其中决定“可以做而不去做”的重要一点,就是对规则的认同。

锋利的刀刃既能救人也能伤人,而手持科学这把利刃的勇士则需要有更坚定和完整的心智。在科幻故事中,科学怪人甚至可以将致命病毒与流感病毒编辑在一起完成自己的疯狂目标,现实中这将是难以想象的灾难。而目前人类之所以得以安宁,正是因为科学家们坚守心中的底线。

而此次基因编辑婴儿事件的发生,必将会给整个生命科学界带来一股强力的冲击。短期内人们对于基因编辑的态度可能会变得更为严格甚至抵触,社会上也可能引发相关的争论。也许某一天,此时的某些观点最终被证明是错误的,但这个辩证的认知过程是永不应该被否定的。

(责任编辑:xgh)